热点资讯

- 突袭变溃败! 乌军奇袭俄本土遭反杀, 俄军工厂连夜造导弹看懵北约

- 金价爆了, 今年已涨超50%! 越涨越买, 金店被挤爆, 有人后悔: 观望2个月, 一克涨了140元

- 2025年5月1日全国主要批发市场紫菜价格行情

- 《名侦探柯南: 贝克街的亡灵》: 超前时代的科幻与人性故事

- 拍戏被骂演技差、离婚还被人曝黑料, 杨颖真就是一手好牌打稀烂

- 曾经的女神 如今60岁身居国外 无儿无女孤身一人 这模样看着着实可怜

- 万丰奥威:青岛万丰钻石签订国内首架DA50 RG飞机采购协议

- 官方:阿贾克斯签下日本国脚板仓滉;据悉转会费总价1250万欧

- 2025高考录取释放残酷信号, 4个就业难, 3个铁饭碗失宠, 2个避坑

- 《从大年初一到全球第 7, 〈哪吒 2〉如何缔造票房神话? 》

2025高考录取释放残酷信号, 4个就业难, 3个铁饭碗失宠, 2个避坑

- 发布日期:2025-08-07 05:17 点击次数:132

文|西九

编辑|司徒夜

今年的高考录取释放了一个残酷信号:

选专业就是选“人生”!

选专业就像买房子,当年的黄金地段可能变成如今的郊区。

曾经的冷门角落也可能成新中心。

选专业这事儿,怎么才能不踩坑、不后悔?

4个就业难

按照目前的就业市场情况来看,大学选个好就业的专业极为重要。

以下这4个难就业的专业,希望大家能谨慎选择。

第一个是小语种专业。

曾经,这也是个很吃香的专业。

尤其是同声传译,更是一份集体面与高薪于一体的工作。

但随着社会的发展,小语种专业在就业市场不再吃香。

因为现在各种人工智能的发展,使得机器翻译更加精准,性价比也更高。

小语种毕业生的就业去向也处在一个尴尬的境地。

选择去小公司,小公司不愿也无力承担翻译人才的高薪。

就算有小公司愿意录取,也不会开出太高的工资。

选择去大公司,大公司每年与外国客户往来频繁,相关人员基本都具备相应的外语能力。

或者选择技术先进的翻译工具。

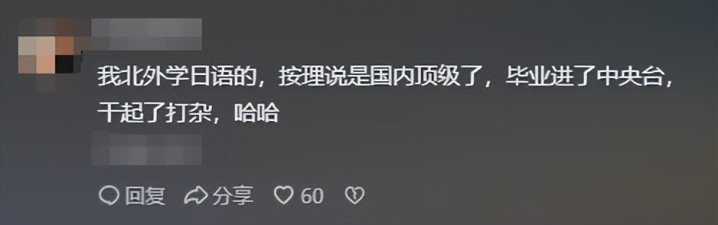

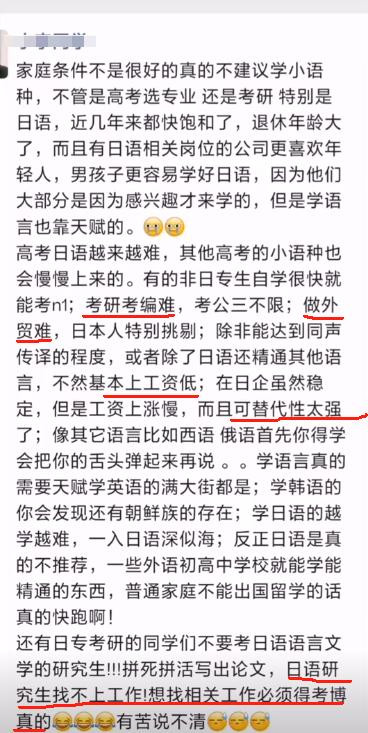

网上不少小语种毕业生现身说法。

“在北外学日语,毕业之后进入中央台,结果成了打杂的。”

也有网友列举小语种毕业生在未来就业市场,可能面临的各种阻碍。

不仅局限于考公难,而且竞争越来越大。

小语种这个专业,就像网友说的:

“可以当作特长,但不能当作专业!”

第二个专业是新闻传媒类。

科技发展得越快,“新媒体”对“传统媒体”的冲击就越大。

这直接导致电视台、报社等传统媒体就业岗位不断缩减。

在这种情况下,新闻传媒类毕业生想进入传统媒体工作难如登天。

从另一个角度来看,传媒类的专业壁垒太低。

随着自媒体发展得越来越快,“媒体人”的门槛越来越低。

每个拥有手机的人,都能成为“媒体”。

这就导致相关专业的学生很容易进入这个行业。

比如汉语言文学专业,他们的文学功底更扎实,在新闻写作、编辑等岗位可能比传媒类专业学生,更具竞争力。

除非你对新闻传媒有极高的兴趣和天赋,否则很有可能在考研这条路上就出不了头。

第三个专业是法学。

法学曾被视为众多专业中的“精英专业”。

然而当怀揣法治梦想的毕业生,走进就业市场时,才体会到这个专业就业的“残酷”。

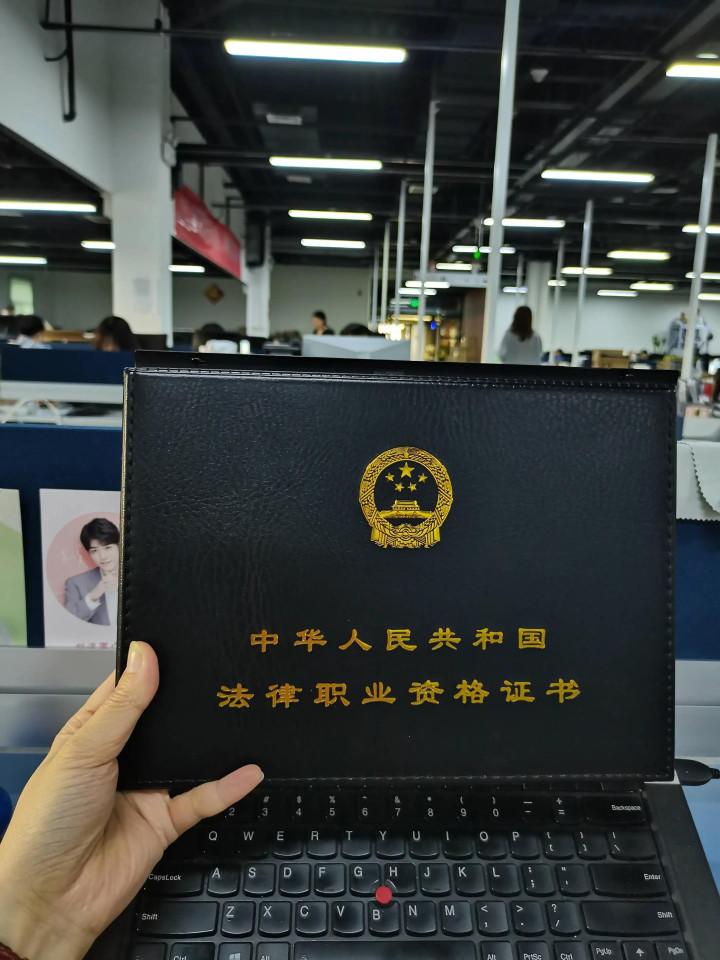

从法学毕业生到成为一名专业工作者,中间还横亘着一道坎——法律职业资格证。

如果不考这个证,工作机会有限,而且待遇低。

现在好的岗位基本上都要求有律师执业资格证,而要取得这个证,又不得不在律所完成一年的实习,拿着最低的工资,干着最累的活。

实习一年,还要通过律协严格的考核,才能从预备役转成正式兵,拿到心心念念的职业资格证。

这无疑增加了不少时间成本和经济压力。

即使拿到了证书,面对有限的岗位,也只能挤破头往前冲。

根据数据显示,2025年法学专业毕业生将达到40万。

如此庞大的数字,与有限的法学就业岗位,形成鲜明对比。

如果打算报考法学专业,一定要对未来的就业现状有心理准备。

第四个就业难的是生物工程专业。

根据数据显示,生物工程专业在2021年-2023年连续三年被教育部列为“红牌专业”。

所谓“红牌专业”,就是失业率高、就业满意度低。

这个专业属于新兴交叉学科,为了赶上时代潮流,多所高校开设此专业。

这就造成毕业生越来越多,但国内知名的生物医药企业就那么几十家。

每年招聘的名额不超过百人。

而且因为基本上属于研发岗,企业重视,离职率低。

相当于是“一个萝卜一个坑”了,大萝卜不走,哪有新萝卜的份儿。

所以很多生物工程专业毕业生都面临转行的纠结。

更重要的一点是,如果你打算选择这个专业,就做好读研读博的准备。

因为现在的就业市场上需要的是生物工程高端人才。

学历一般的毕业生,就算能找到工作也是一些技术含量较低,自然薪资待遇也不高的岗位。

3个铁饭碗失宠

曾几何时,土木工程在家长眼中,不仅是“铁饭碗”,更是“金饭碗”。

2008年,中国基建进入大爆发时期。

一系列基础建筑、房地产等遍地开花。

社会的洪流将土木工程专业推到了高校专业金字塔的顶端。

那时候的土木人才就是“天之骄子”。

但时代抛弃你的时候,不会打一声招呼。

从2020年开始,房地产暴雷、基建项目停摆,土木工程人才骤然“失宠”。

行业的衰落直接导致就业市场的寒冬。

重庆大学土木工程专业分数线较十年前暴跌37分,某央企智能建造工程师岗位要求硕士学历,而传统施工员简历石沉大海。

曾经的“土木都是人上人”变成了“一入土木深似海”。

第二个难就业的铁饭碗专业是临床医学。

老话说:劝人学医,天打雷劈。

但以前的医学仍是大众心里的首选专业之一。

因为在医学领域仍秉持着“越老越吃香”的理念。

不过在目前“僧多粥少”的情况下,医学专业也成了就业“老大难”。

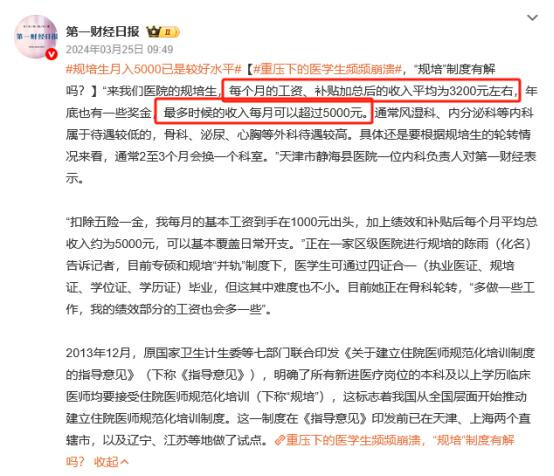

近几年来,大众对规培生制度的规范化要求呼声越来越高。

所谓规培生,就是医学类专业毕业生毕业之后,需要先以住院医师身份在相关医院进行培训。

取得相关合格证书之后,才能成为一名合格的主治医师。

但目前,规培生领域存在的问题主要是:工作强度大,薪资待遇差。

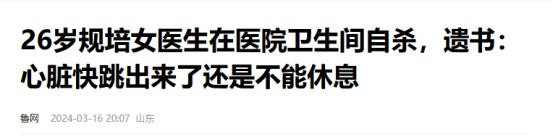

去年26岁规培女医生在医院卫生间自杀的新闻还历历在目。

在她的遗书中写道:“心脏快跳出来了还是不能休息。”

与巨大的工作量相比,薪资待遇却不成正比。

根据去年的数据显示,规培生的月平均工资在3000元左右,最高可达到5000元。

令人绝望的是,就算你在规培生阶段取得合格证书,到真正的就业市场上学历也是一道难以跨越的“坎”。

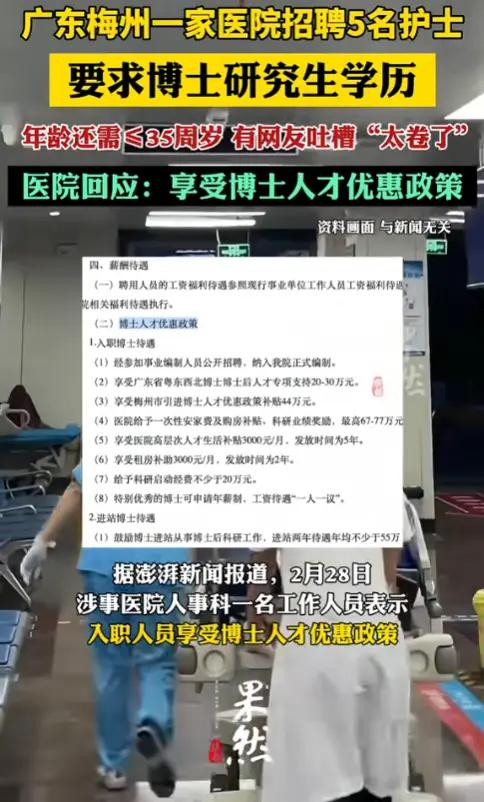

今年2月份,广东省梅州市人民医院的招聘简历中。

对护士的要求都要博士研究生学历,年纪还必须在35周岁以下。

如此严苛的就业市场,不知道医学这个“铁饭碗”,还有多少人端得动呢?

第三个专业是师范类。

公务员、教师,这是众多家长心中最“铁”的两个铁饭碗。

但就如今的教师就业市场来看,这个铁饭碗未来极有可能面临极大冲击。

一方面,随着国家“双减”政策的逐步落实,学科类培训机构已经“自身难保”。

而这类培训机构恰恰是众多师范毕业生的重要去处。

如今,学科类培训机构大量裁员,很多师范毕业生只能重新寻找出路。

另一方面,对于想要进入教师编制的毕业生来说,“教师逐渐退出编制”无疑是一记惊雷。

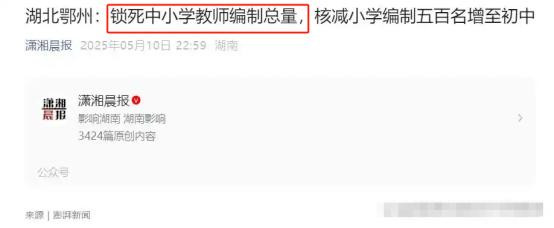

2025年5月,湖北鄂州就发布公告,称要锁死中小学教师编制总量。

也就是说部分地区教师编制已经开始锐减。

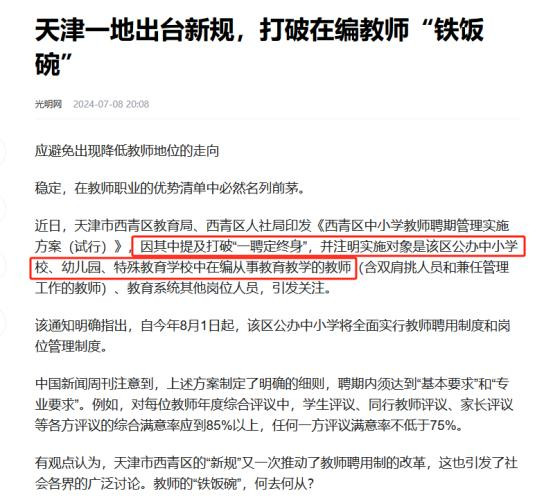

天津的西青区已经开始新一轮教师编制改革,该地启用教师“考核制”。

合格的留用,不合格的辞退。

福建厦门的部分地区更是直接取消教师编制。

如今看来,教师不再是“一聘定终身”的号角正在吹响。

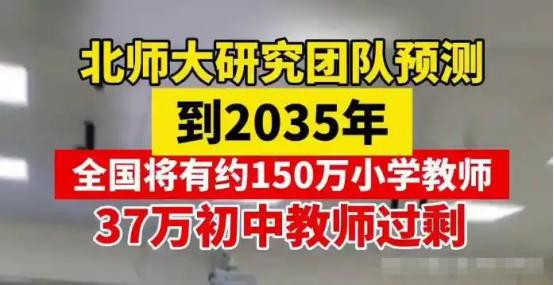

有专家预测:十年之后,将会有数十万教师过剩。

曾经的铁饭碗,未来可能也会“失宠”。

2个避坑

面对形形色色的专业选择,有两个“坑”普通学生一定要避开。

第一个是人工智能专业。

人工智能专业听起来很“高大上”,不少人也觉得毕业就能进入行业顶尖大厂工作。

但现实往往没有这么美好。

目前全国有超过200所高校开设了这个专业,但具体的教学水平,一定是参差不齐的。

985、211高校拥有更多的教育经费、更优质的师资队伍,各类教育设施也更加齐全先进。

而一般大学只有羡慕的份,这也直接导致毕业生的实际水平差距巨大。

所以这个专业存在“高校毕业生吃肉,普通学校毕业生喝汤都难”的现状。

加上新兴专业的发展,需要时间来进行完善。

目前能够提供人工智能相关岗位的企业也不多,不少毕业生走出学校之后直接沦为“AI难民”。

第二个需要避坑的是国际经济与贸易专业。

这个专业曾经也是个“王牌专业”,是众多家长与学子眼中的“香饽饽”专业。

但随着目前国际环境的风云变幻,我国对出口的需求已经远远大于进口。

国贸专业在课程设置上太过“表面”,毕业之后在求职期竞争力不足。

而且外贸企业更看重英语能力。

想要在此行业获得长久发展的话,可以采取“英语+小语种”的破局之法。

如果单纯学习国贸专业未来大概率会转为销售岗位,普通学生还是“避坑”吧。

结语

其实,没有永远的冷门,也没有绝对的热门。

小语种专业的学生可以深耕“语言+行业”的复合能力,法学毕业生能在企业合规领域找到新蓝海。

就连曾被唱衰的土木工程,也在智能建造领域、环境友好型建筑等迎来新机遇。

选专业不是押赌注,而是播种子。

重要的不是当下的土壤肥不肥沃,而是有没有持续扎根生长的韧性。

只要孩子有目标、肯努力,再难的专业也能走出康庄道。

毕竟,真正的铁饭碗,从来都是自己手里的本事。

- 2025年5月1日全国主要批发市场紫菜价格行情2025-05-23